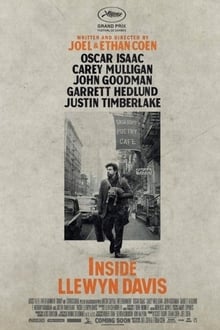

Drama en el que un cantante folk deambula de casa en casa durante una semana en New York en 1961. Los Coen hacen su película más oscura, fría y melancólica. Esta vez el humor está bien enterrado. Pero mantienen una distancia hacia a su material que impide la veta neorrealista, el vértigo de las nuevas olas o los estudios de personaje del cine americano de la década de 1970. Los Coen siguen siendo falsamente clásicos. Siempre mantienen un par de ojos en sus personajes (esperando sus fallas, sus falencias, sus desatinos) y otro par de ojos en sus espectadores (viendo qué tan atentos están a lo que están narrando) para darle esos detalles visuales que puntúan el relato: el gesto del protagonista cuando cree que, pero no lo llaman al escenario, el casillero vacío en el renglón de dirección, la caja de discos no vendidos que encuentra de otro colega. Esta vez no cuentan con Roger Deakins como operador y experimentan con una fotografía descolorida que parece blanco y negro, pero que sólo es efectiva en algunas escenas (el viaje de noche en la carretera). Se ponen a jugar con un gato para hacer más ameno el viaje del protagonista. Son crueles cuando quieren serlo (la audición en Chicago). Y recurren a Bob Dylan de fondo en la última escena para darle un enfoque generacional a lo que están narrando.