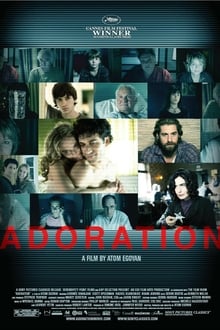

Drama en el que un adolescente huérfano hace pasar a sus padres como terroristas para un trabajo escolar en Toronto. Egoyan vuelve a las historias fracturadas, la indagación en las falsas identidades, las posibilidades de las nuevas tecnologías y las heridas del tiempo y la memoria tratando de reconciliar lo individual y lo colectivo, lo familiar y lo político. Si el film parece un dispositivo ambicioso, desmedido e imposible de llenar, Egoyan se repliega en el mero juego narrativo. En ese sentido, los diferentes puntos de vista, el hecho de asumir el artificio de la actuación, la escena de la autopista (con sus carriles y desvíos) y el video chat con pantallas múltiples logran crear y sostener el relato. Los problemas son otros: la filiación con el melodrama (o con sus superficies), la complicidad de los personajes que entran en juego, las revelaciones que terminan explicando de más y la búsqueda de conciliación demasiado evidente. Y tienen que ver más con el fondo que con la forma (desde dónde). Es como si Egoyan hubiera adoptado un tono abiertamente didáctico, perdido la apertura y la fuga a lo desconocido, asumido una veta discursiva densa y, a fin de cuentas, seguido el mismo camino que Wim Wenders. Egoyan es otro director consumido por una dudosa condición de autor y por el circuito de festivales que se quedó sin ideas.