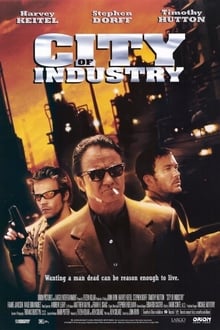

Policial en el que una banda de criminales roba una joyería y uno de ellos traiciona al resto en Los Angeles. John Irvin regresa al policial americano luego de Raw Deal (1986) y Next of Kin (1989), con un aplomo y una sobriedad hasta ahora inéditas en su obra. Hay algo de clásico, de moderno y de anacrónico en este ejercicio de estilo dentro los márgenes del género. La trama es la misma de siempre, las luces de neón iluminan fábricas abandonadas y suenan Massive Attack, Lush y Tricky en la banda sonora. Es como si el giro Tarantino nunca hubiera tenido lugar en el cine policial, la ciudad de Los Angeles apareciera descubierta por primera vez y todavía hubiera lugar para el honor y los códigos dentro del mundo del crimen (Jean-Pierre Melville). El film acompaña a su personaje principal en un viaje hacia las raíces del género. El dominio del montaje de Irvin, la estilizada puesta en escena que captura los lugares nocturnos de la ciudad y el tono abstracto de la venganza (yo, la ciudad, él) elevan al producto muy por encima de la mera reformulación manierista o del simple vehículo para la acción y la violencia. Es cierto que algunas situaciones se regodean en el cliché, que las escenas de Famke Janssen intentan darle un costado humano al film que luego se olvida y que algunos personajes y giros de la trama resultan confusos (la mafia china, los narcotraficantes negros), pero son fallas menores. El paso de los años también le ha jugado a favor al film que no tiene nada que enviarle a los modernos policiales de Michael Mann de esa misma época. Irvin es un artesano anónimo a la espera de un merecido reconocimiento.