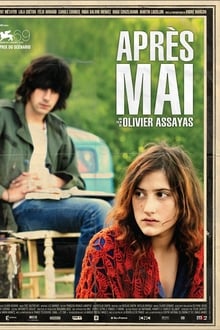

Drama en el que unos grupo de estudiantes continúan la lucha política en Paris a principios de la década de 1970. Si en su anterior film, Carlos (2010), Assayas ensayaba una reflexión sobre la caída de los movimientos revolucionarios en las altas esferas del poder y del terrorismo internacional, aquí continúa la misma idea desde un punto de vista más cercano e intimista. El film adopta una fotografía de ensueño debajo de la cual se teje un profundo malestar cultural. Tal vez el personaje principal carezca de la capacidad de reacción para conducir un relato de esta magnitud y las historias de amor aparentemente carezcan del nervio y de la pasión de otras veces. Pero allí es donde aparece su puesta en escena vital y realista. Es en los pequeños gestos, en las miradas y en las actitudes que la cámara siempre en movimiento captura cuando los personajes toman conciencia de su imagen, de la imagen a partir de la presencia del otro (cuando el protagonista es esperado por su compañera en la carpa del campamento, cuando ve a su ex novia en una fiesta hablando con otro grupo, cuando su ex compañera lo va a buscar a la casa de su amigo), que el film adquiere su sentido. La escena de la fiesta de la casa en el campo donde la imagen, la casa y los personajes se funden en el fuego logra que lo abstracto y lo concreto se unan hasta el punto de ser indivisibles. Assayas apunta a un cine más ambicioso y más narrativo, más allá de que los personajes, los conflictos y los recursos sean los mismos. Cada nueva película es más pura afectiva e intelectualmente. Mientras Claire Denis o Patrice Chéreau refinan la potencia erótica y seductora de sus imágenes hasta llegar a lo afectivo, Assayas utiliza la imagen cuerpo para llegar a lo mental. Y de a poco empieza a establecer un fructífero diálogo con los films de Mia Hansen-Løve.